Este mes de noviembre se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y de nuevo, como en los últimos años por estas fechas, asistimos a campañas que intentan distorsionar la realidad de lo que realmente fue su dictadura y el abrumador nivel de sufrimiento y horror que trajo consigo.

Desde medios de la derecha más extrema se lanzan mensajes que reivindican la época franquista, como han hecho recientemente varios alcaldes y concejales de Vox, que incluso han llegado a reclamar que se construya un monumento a Franco en Badajoz, precisamente en la ciudad que fue escenario de una de las peores y más salvajes matanzas ejecutadas por los fascistas en la guerra civil.

Desde las filas del PP no se atreven (por el momento) a tanto, pero no cesan en su empeño por blanquear los años del gobierno del dictador alegando los supuestos avances económicos y sociales que habría impulsado durante su sangrienta dictadura.

Los Pactos de la Transición favorecen el blanqueo del franquismo

Desde la izquierda gubernamental, como es obvio, condenan enérgicamente la dictadura de Franco y su salvaje represión, pero sobre esa condena pesa una fuerte hipoteca. Como indica el lema de la campaña con la que el gobierno decidió a finales del año pasado conmemorar este aniversario —“España en libertad. 50 años”— la condena al franquismo parece extenderse solo hasta el 20 de noviembre de 1975.

A partir de esa fecha empieza un período cuya memoria es terreno resbaladizo para la izquierda que pactó la Transición con los herederos de Franco. Pero los hechos no dejan ni el más mínimo margen a la duda: los primeros meses de la monarquía de Juan Carlos representaron la perfecta continuidad de la dictadura, e incluso la intensificación de la oleada represiva con la que el dictador decidió cerrar la última etapa de su criminal existencia.

Tras los titubeos sobre la exhumación de la carroña del general hace seis años ahora ha llegado el turno de tomar una decisión sobre el Valle de los Caídos, el espantoso monumento erigido por Franco a mayor gloria propia y de su régimen. Ese monumento, construido con el trabajo esclavo de presos políticos, es una afrenta a todas las personas que sufrieron la represión de la dictadura.

El mejor destino que podría dársele sería, como lo reclamaban el pasado 8 de noviembre miles de personas en las calles de Iruña en relación con un monumento similar en su ciudad, la pura y simple demolición. Sin embargo, el Gobierno no se atreve a tanto y va a limitarse “resignificarlo” con unas obras de adaptación y la colocación de algunos paneles explicativos que, por supuesto, no van a impedir que siga siendo un lugar de encuentro para fascistas de toda calaña.

La denuncia de los crímenes del franquismo no puede ser completa cuando no se está dispuesto a aceptar que la muerte del dictador no representó, ni mucho menos, el final de la dictadura. Los Pactos de la Transición que, gracias a las renuncias y concesiones de los dirigentes del PSOE y el PCE, permitieron a la burguesía española, y a sus mentores de Washington, superar la profunda crisis en que estaba sumido su sistema de dominación desde finales de los años sesenta, blindó con un sistema legal los crímenes franquistas y liberó a sus responsables de ser puestos ante la justicia.

Ese pacto de silencio se materializó en el Ley de Amnistía de 1977, que borró de un plumazo la responsabilidad por cientos de miles de asesinatos, violaciones, palizas, torturas y encarcelamientos. Esa impunidad fue lo que preparó el terreno para que hoy la extrema derecha reivindique el historial criminal del franquismo.

Las concesiones de la izquierda no se limitaron a extender una ley de punto y final sobre la represión y sus responsables. El núcleo de los acuerdos de la Transición fue la aceptación por parte de la izquierda de la continuidad, en bloque y sin el más mínimo atisbo de depuración, del aparato de Estado franquista. Policías, militares, jueces, fiscales y altos funcionarios, protagonistas directos no solo de la represión sino también de la profunda corrupción en la que chapoteaban las altas esferas del régimen franquista, recibieron, como un maravilloso regalo, un inmaculado carné de “demócrata de toda la vida”.

Por eso no es de extrañar que el principal beneficiario de estos Pactos, el heredero directo de Franco, Juan Carlos de Borbón, aproveche sus memorias para reivindicar no solo su trayectoria personal, sino también para sumarse a la campaña de elogio y blanqueo de Franco.

Según escribe el exrey, deberíamos estarle agradecidos porque fue él quien “nos dio la libertad”. La realidad es que Juan Carlos empezó su reinado dándonos represión y muerte. Su principal ocupación durante todo su mandato fue, siguiendo el ejemplo aprendido de Franco y sus ministros, engordar su inmenso patrimonio personal con todo tipo de prácticas corruptas

Todos los que vivimos en primera persona sus primeros meses en el trono, tras ser designado por el dictador, podemos dar testimonio de que, lejos de “darnos la libertad”, su primer gobierno, dirigido por Carlos Arias Navarro, el feroz fiscal encargado tras el final de la guerra civil de la represión en Andalucía conocido como “el carnicero de Málaga”, y Manuel Fraga Iribarne, posteriormente fundador del Partido Popular, hicieron todo lo posible por mantener sin cambios el régimen impuesto tras la Guerra Civil. Y lo hicieron a conciencia, regando con sangre de los trabajadores y la juventud las calles de todo el Estado.

Fue la movilización de la clase obrera la que impidió la continuidad del franquismo

A pesar de la brutalidad de la que hizo gala el dictador en sus últimos años, que culminó con los cinco fusilamientos de septiembre de 1975, la capacidad represiva de su régimen estaba enormemente erosionada, y los intentos del primer gobierno de Juan Carlos por prorrogar el franquismo se estrellaron contra una dura realidad.

No obstante, en estas fechas en que el revisionismo histórico y el blanqueamiento del franquismo se combinan con un relato falso y manipulado de la Transición, es importante recordar las razones por las que el capitalismo español, la burguesía, los terratenientes, la Iglesia y los militares impusieron un régimen de terror.

El objetivo principal del golpe de estado de Franco el 18 de julio de 1936 fue el de ahogar en sangre la revolución de los obreros y campesinos españoles, dispuestos a sacudirse el yugo de la insoportable opresión y miseria en que vivían. Los militares fueron la herramienta para asegurar el dominio de los banqueros, terratenientes y empresarios que financiaron el golpe y que fueron los grandes beneficiarios de la dictadura.

La amplitud de la represión no deja lugar a dudas sobre estas intenciones. Además de los 200.000 muertos en la guerra y de los 500.000 exiliados que tuvieron que huir para salvar sus vidas, los datos de la represión tras la declaración oficial de la “paz” el 1 de abril de 1939 son escalofriantes.

Según informaba Charles Foltz, corresponsal de Associated Press en Madrid en los años 40, datos oficiales que le fueron facilitados en el Ministerio de Justicia indicaban que entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944 el número de ejecutados o muertos en las prisiones españolas alcanzaba la cifra de 192.684 personas, sin incluir las decenas de miles de “paseados”, personas asesinadas por las bandas de falangistas o requetés y enterradas en los miles de fosas comunes repartidas por todo el país.

Pero incluso esta barbarie le pareció insuficiente a Franco y sus ministros. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y una vez garantizada por Estados Unidos y las potencias occidentales vencedoras la continuidad de la dictadura, el régimen lanzó una segunda oleada represiva para liquidar definitivamente los restos de las organizaciones obreras que hubieran podido sobrevivir a la guerra y a los años posteriores de persecución.

Sin embargo, el salvajismo del régimen no consiguió aplastar completamente a la clase obrera. Ya en los años 40 se produjeron las primeras huelgas, que se extendieron y se multiplicaron a lo largo de la década siguiente. Pero fue a raíz de la gran huelga minera asturiana de 1962 cuando la lucha obrera desbordó a la dictadura.

A pesar de que las huelgas y las protestas laborales eran un delito que podía ser castigado con cárcel e incluso con la pena de muerte, las durísimas condiciones de vida empujaban a los trabajadores a la lucha. La dictadura se vio obligada a “suavizar” su propia legislación laboral y penal. Como la conflictividad arreciaba y los trabajadores elegían a sus propios representantes (la “comisión obrera”) al margen del sindicato oficial, la dictadura aprobó un sistema de elecciones sindicales, dentro del sindicato vertical, que abrió un margen de actuación a los militantes de la izquierda, y sobre todo al partido más fuerte y mejor organizado en la clandestinidad, el PCE. Incluso el régimen tuvo que reconocer, aunque con limitaciones, el derecho a la negociación colectiva.

De esta forma, la clase obrera fue conquistando espacios de acción en fábricas y empresas. A pesar de no ser un organismo legal, las Comisiones Obreras operaron a la luz del día hasta que en 1967 el régimen decidió que se había llegado demasiado lejos e inició un nuevo giro represivo ilegalizándolas y encarcelando a sus máximos dirigentes, entre ellos a Marcelino Camacho.

A partir de ese momento el franquismo entra en una fase de abierta crisis. La clase obrera y la juventud estudiantil protagonizan movilizaciones cada vez más audaces y masivas, y la creciente represión del régimen se demuestra impotente para eliminarlas. Esa dialéctica entre unas luchas obreras, estudiantiles y populares cada vez más potentes y una represión cada vez más feroz no solo marca los últimos años de Franco, sino también el primer gobierno de la monarquía.

Solo tras la huelga general de Vitoria de marzo de 1976, y la matanza de cinco trabajadores, y la oleada de protestas que vino a continuación, el régimen, espoleado por el miedo a un estallido revolucionario, se vio forzado a renunciar a la continuidad pura y dura y a buscar una salida a través de la negociación que salvaguardara los intereses de la clase dominante. La fantasía de que el propio Franco preparó el terreno a la democracia nombrando sucesor a Juan Carlos no resiste la prueba de los hechos.

El mito de las “políticas sociales” de la Dictadura

Quienes no se atreven a reivindicar directamente la represión franquista optan por resaltar los avances sociales que, supuestamente, habría impulsado el dictador.

Aprovechando que la crisis de la vivienda está generando un enorme malestar social, desde medios de la derecha se reivindica la construcción masiva de viviendas baratas como una demostración del “compromiso social” de Franco.

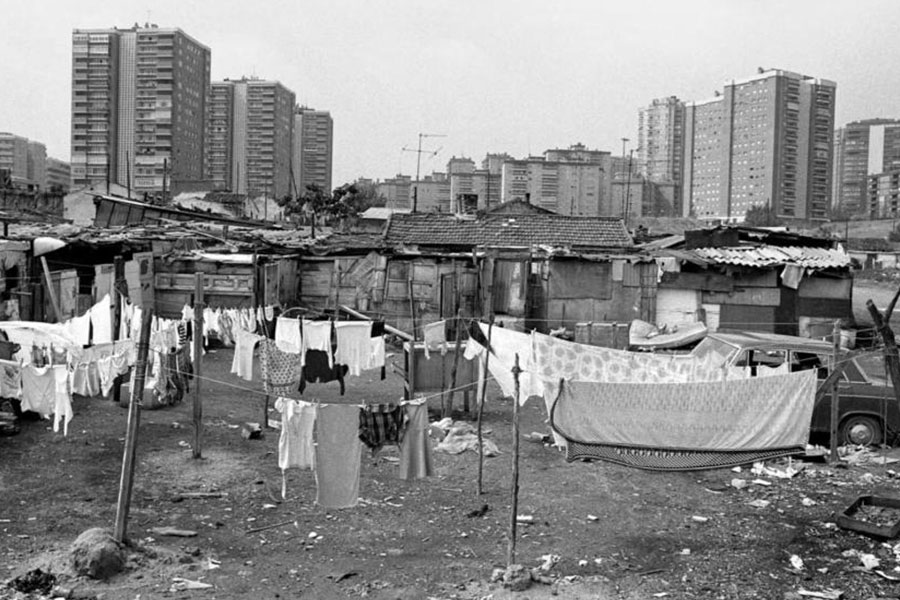

Es cierto que durante el franquismo se construyeron cientos de miles de viviendas, habitualmente de ínfima calidad, para alojar a los trabajadores que la naciente industria reclamaba masivamente. También es cierto que en la última época del franquismo los alquileres se habían congelado y, en general, resultaban bastante asequibles. Pero estas políticas, lejos de ser una muestra de sensibilidad social fueron arrancadas con la movilización y la lucha, como el resto de las conquistas sociales de la clase obrera bajo el franquismo.

Nada más finalizada la Guerra Civil la política de vivienda del franquismo quedó meridianamente clara: derogación de la protección legal a los inquilinos establecida por la República, libertad total a los propietarios para fijar los alquileres que creyeran convenientes y vivienda pública solo como recompensa a los combatientes de su bando. Como resultado de esta política y de la migración masiva del campo a las ciudades que se generalizó en los años 50, cientos de miles de personas en las periferias de las grandes ciudades vivían en chabolas, cuevas e infraviviendas de todo tipo.

El hacinamiento alcanzó niveles nunca vistos, y todos estos problemas, sumados a los bajos salarios crearon un ambiente de malestar y protesta que se trasladaba a las empresas y creaba las condiciones para la expansión de las organizaciones clandestinas de la izquierda. Al mismo tiempo, los propietarios de las nuevas fábricas que surgían como setas tras el Plan de Estabilización de 1959 reclamaban facilidades de alojamiento para la mano de obra que urgentemente necesitaban. Ambos factores obligaron al régimen a promover una política de construcción de viviendas obreras que, como era lo habitual en la dictadura, hicieron multimillonarios a constructores y promotores simpatizantes del fascismo, como José Banús.

La subida desmesurada de alquileres puso contra las cuerdas a los sectores de la clase trabajadora que aspiraban a una vivienda digna y creó una presión sobre los salarios y los costes empresariales. La solución de Franco fue congelar los alquileres, sacrificando los intereses de la pequeña burguesía rentista frente a los más altos intereses de la gran burguesía financiera e industrial.

Al igual que la vivienda, todas las políticas sociales que se atribuyen a la buena voluntad de Franco se consiguieron muy a su pesar, fruto de la presión directa de las luchas vecinales, o como concesiones preventivas para evitar su extensión y el fortalecimiento de la oposición.

La Transición sangrienta

La muerte de Franco en modo alguno acabó con la violencia del régimen. Desde fuentes oficiales, puestas ante la evidencia de que los asesinatos a manos de policías y bandas fascistas o la tortura en comisarías y cárceles continuaron tras la muerte del dictador, se suelen recurrir al argumento de que se trataba de hechos residuales, perpetrados por “nostálgicos del franquismo” o por lo que en aquellos momentos se denominaba “el búnker”, refiriéndose a un sector de veteranos falangistas que había perdido ya su antiguo poder.

La realidad dice todo lo contrario. Lejos de la leyenda de una Transición pacífica, elevada por la propaganda oficial a ejemplo para los pueblos de todo el mundo, la Transición fue un período extremadamente sangriento y la violencia que marcó esos años no la protagonizaron bandas fascistas marginales, sino que fue orquestada y financiada desde el corazón mismo del aparato del estado.

La caída del gobierno Arias-Fraga en julio de 1976, fruto de la lucha obrera y popular en las calles y en los centros de trabajo y estudio, fue el reconocimiento por parte de la burguesía española y de sus padrinos en los centros del poder financiero mundial, de que la continuidad pura y dura del régimen era inviable. Se vieron obligados a ceder, pero cada pulgada de libertad que la lucha obrera les arrancaba nos la hicieron pagar a un alto precio en sangre y represión.

El Tribunal de Orden Público, creado por Franco para revestir a su brutal represión de una apariencia de “legalidad” siguió operando a toda máquina hasta que, en enero de 1977, se le cambió el nombre a Audiencia Nacional, aunque con los mismos jueces y el mismo personal que amparó durante años las torturas y los crímenes de la policía franquista.

Los miembros de la Brigada Político-Social (BPS), agentes directos de la represión, ejecutores de horribles torturas y de numerosas muertes en las comisarías, fueron recompensados con ascensos y puestos de responsabilidad en la nueva policía “democrática”. La BPS dejó de existir solo de nombre. Se la rebautizó en 1978 como Brigada Central de Información y solo en 1986, 13 años después de la muerte de Franco, se formalizó completamente su desaparición.

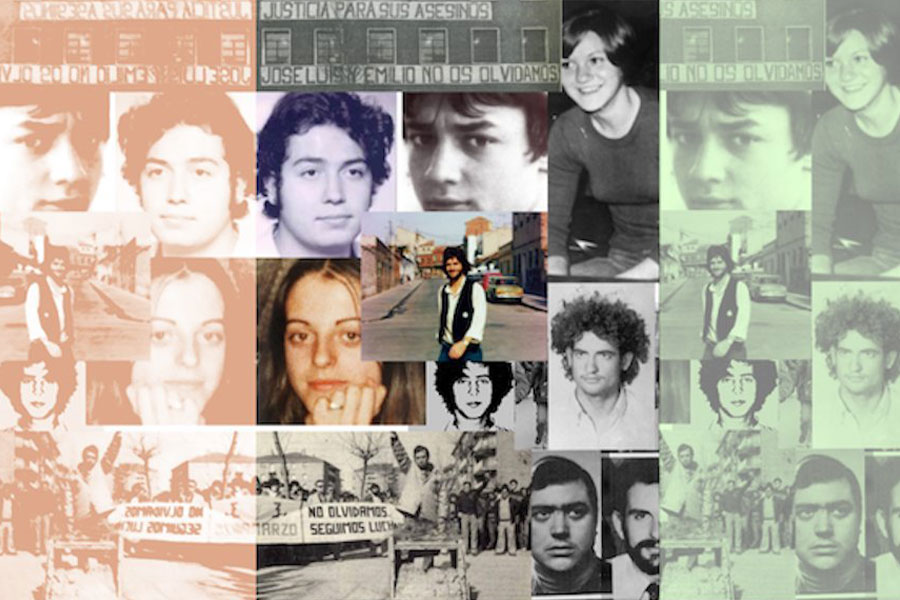

En los siete años transcurridos entre la muerte de Franco en 1975 y la victoria electoral del PSOE en 1982 alrededor de 318 trabajadores y jóvenes fueron asesinados a manos de la policía y de la extrema derecha. A medida que la movilización obrera avanzaba con más y más fuerza, amenazando con barrer no solo a los herederos del régimen franquista sino también al sistema capitalista que lo había engendrado, la violencia del estado se recrudecía.

Numerosas huelgas acababan con la intervención a tiros de la policía, como la de Gasteiz en marzo de 1976, en la que fueron asesinados 5 trabajadores y muchos más heridos de bala o brutalmente apaleados. La policía se ensañó contra las movilizaciones estudiantiles, ayudados en su labor represiva por bandas de extrema derecha organizadas, protegidas y financiadas por las autoridades. Las calles de Madrid se llenaron de sangre en los meses finales de 1976 y principios de 1977. Ángel Almazán, Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, los abogados laboralistas de Atocha, Vicente Cuervo y muchos más pagaron con sus vidas su compromiso con la causa de la libertad y la emancipación de la clase obrera. Hasta 1980 se extendió la impunidad criminal de la policía y los fascistas, que se cobraron a tiros la vida de los estudiantes José Luis Montañés, Emilio Martínez y Yolanda González.

También las calles de Euskal Herria se colmaron de muerte durante muchos años después de que formalmente acabase la Transición. Las acciones de los GAL, las torturas y asesinatos que tuvieron lugar en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, dan testimonio de que el aparato represivo de la dictadura y sus métodos siguieron activos, esta vez con la protección del régimen del 78 y los Gobiernos de Felipe González.

A pesar de las declaraciones del gobierno y de las palabras vacías de Pedro Sánchez condenando el franquismo, a pesar de las leyes de Memoria Democrática y de los actos oficiales, la demanda de verdad, justicia y reparación reiteradamente formulada por las víctimas de la violencia policial y fascista sigue sin ser atendida.

Hoy, como en los años 30, de nuevo estamos inmersos en una batalla mundial contra el avance de la extrema derecha y el fascismo. Desenmascarar sus mentiras y exponer la verdadera naturaleza de la dictadura franquista tienen que ser una parte fundamental de esa lucha, y la recuperación de la memoria de nuestra clase es una valiosa herramienta.