Oriente Medio ofrece un ejemplo vivo de la naturaleza de la época que atravesamos. Antes de la llegada de la covid-19 esta zona del mundo ya había sufrido una ruptura completa del orden que se estableció tras la caída del estalinismo. Las tensiones interimperialistas y las guerras, las divisiones en la clase dominante y las tendencias bonapartistas, etc. se combinaron de tal manera que dieron lugar a levantamientos revolucionarios en Argelia, Sudán, Iraq, Líbano o Irán. La pandemia no hizo más que agudizar las contradicciones que condujeron a esta situación, en la economía, en las relaciones internacionales y en la lucha de clases.

De la arrogancia a la impotencia: los problemas se amontonan para Washington

Si echamos la vista atrás, el polvorín de Oriente Medio no ha dejado de ser una de las grandes encrucijadas de la política mundial y el escenario de un “gran juego” donde todas las potencias imperialistas han movilizado recursos económicos, políticos y militares para conquistar una influencia decisiva. Las riquezas petrolíferas y gasísticas, su carácter estratégico como nudo comercial, confieren a la zona un valor superlativo en el que no nos detendremos.

Desde la invasión estadounidense de Iraq en 1991, y sobre todo en 2003, el frágil equilibrio regional se trastocó para siempre. Posteriormente, la gran recesión de 2008 acentuó más si cabe la inestabilidad y la desigualdad crónica, espoleando a una población sometida y humillada que acabó expresando su furia a finales de 2010 durante la Primavera Árabe. La derrota de aquella revolución, a pesar del heroísmo mostrado por las masas en lucha, provocó todo tipo de distorsiones: se fortalecieron regímenes reaccionarios en Egipto, Arabia Saudí, Israel, Irán o Turquía, surgió el Estado Islámico y la guerra arrasó Siria, Libia y Yemen. Pero esos acontecimientos, a su vez, no resultaron en el fortalecimiento del imperialismo occidental ni tampoco cesó la irrupción de nuevas revoluciones y levantamientos populares.

En la última década, un acontecimiento trascendental para las relaciones mundiales ha configurado decisivamente el escenario actual de Oriente Medio: la decadencia de EEUU y el ascenso de China.

El imperialismo estadounidense, aunque sigue siendo el mayor poder militar del mundo, no ha podido sostener su estrategia a largo plazo. La idea de que podía intervenir y mantener su presencia armada en cualquier parte, que se hizo palpable tras el colapso de la URSS, ha dejado paso a una realidad mucho más compleja y difícil para Washington y que está relacionada directamente con la crisis del capitalismo global. Por ejemplo, después de 18 años de guerra en Afganistán, el reconocimiento de su incapacidad para gobernar el país les ha obligado a un acuerdo con los talibanes, que dominan más de la mitad del territorio. En Iraq, a pesar de llevar a cabo acciones muy mediáticas, como el asesinato del general iraní Soleimani hace ahora un año, el saldo de la invasión ha sido convertir a Irán en la potencia extranjera con más influencia en la política iraquí y en su Gobierno.

EEUU está intentando “salir de Oriente Medio” desde la llegada de la Administración Obama. Tras superar temporalmente su dependencia del petróleo saudí y convertirse en el mayor productor mundial de crudo —gracias a la tecnología salvaje del fracking—, dio un giro a su política exterior para centrarse en el Pacífico y hacer frente al avance imparable de China. Hace cuatro años Trump prometió acabar “con las interminables guerras extranjeras”. En la práctica esto significaba evitar a toda costa el desplazamiento de tropas estadounidenses a los escenarios más conflictivos y no alimentar el descontento dentro de los EEUU, mientras se otorgaba carta blanca a sus aliados más reaccionarios, Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Pero cuatro años después, la Administración Trump solo ha profundizado el caos.

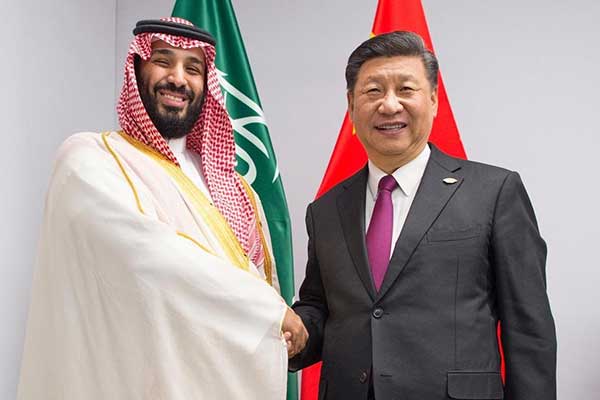

A la vez, China está tejiendo una extensa red económica, militar y política para salvaguardar sus intereses en la región. Está negociando con Irán un acuerdo de 400.000 millones de dólares centrado en los sectores energéticos y de infraestructuras para los próximos 25 años. En esos mismos sectores tiene proyectos estratégicos con los principales aliados de Washington —Israel, Egipto, Arabia Saudí, EAU y Qatar— y con el resto de países de la zona. China se ha convertido en el primer socio comercial de los países del Golfo, acumulando un 15% de las exportaciones y el mismo porcentaje de las importaciones de dichos países. Respecto a Israel, ha cuadruplicado sus inversiones en pocos años y ya es su tercer socio comercial. Esta es la razón por la que EEUU no puede irse y abandonar el escenario clave de la confrontación por la supremacía mundial.

Cambios y rupturas de las alianzas

En este marco hay que situar los conocidos como Acuerdos de Abraham, promovidos por Israel y EAU el pasado mes de agosto bajo la bendición de Trump. Varias razones explican este pacto. En primer lugar, sus mentores lo utilizaron para intentar apuntalar su posición doméstica. Netanyahu y Trump arrastraban una desastrosa gestión de la pandemia y enfrentaban un estallido social en las calles. El presidente estadounidense buscaba algo que ofrecer que encubriera el fiasco de su política exterior ante la proximidad de las elecciones de noviembre. Por su parte, Mohamed bin Zayed — príncipe heredero y gobernante de facto de EAU— intentando situarse en un entorno regional convulso, pugna por asumir el liderazgo del bloque suní en la región y hacer frente a sus dos competidores más poderosos: Irán y, sobre todo, Turquía.

Arabia Saudí ha sido durante décadas el principal aliado con el que Washington ha contado en el Golfo, pero en los últimos años empezó a desarrollar una política más independiente del imperialismo. Un proceso que se aceleró con la llegada de Trump y que cristalizó con Mohamed bin Salmán, que alcanzó su posición de príncipe heredero librando una auténtica guerra civil contra sus opositores en la familia real saudí. Detrás de esta operación muchos han visto también la mano de bin Zayed.

Pero en Oriente Medio el entramado de intereses de las oligarquías dominantes, de sus fracciones y subfracciones, alimenta todo tipo de conspiraciones y cambios rápidos de alianzas. Es la norma cuando la economía y la política internacional están sometidas a convulsiones extremas. Los desencuentros de EAU con Arabia Saudí se han venido sucediendo de manera creciente en el último periodo. En Yemen, Emiratos Árabes Unidos ha desarrollado sus ambiciones imperialistas estimulando la partición del sur del país. Respecto a Turquía, la beligerancia de EAU hacia Erdogan es total —como se ha podido comprobar en la guerra de Libia—; sin embargo, la posición de Arabia Saudí se está suavizando en las últimas semanas, levantando su boicot a una economía turca muy tocada.

El último episodio ha sido el final del bloqueo a Qatar. Arabia Saudí cambió de posición, después de tres años sin ningún resultado, y ha arrastrado al resto de países del Golfo, incluido EAU. Estas diferencias también se manifiestan en las reticencias de Arabia Saudí a adherirse a los Acuerdos de Abraham. A pesar de la posición de bin Salmán, la vieja guardia saudí actúa con cautela, y más ahora que se preparan ante la llegada de Biden tras la luna de miel que disfrutó con Trump.

Estos acuerdos no pueden explicarse sin tener en cuenta otros dos rasgos fundamentales de la época: las divisiones internas del imperialismo y las tendencias bonapartistas crecientes. El hecho de que Netanyahu y Trump hayan impulsado estos acuerdos no significa que la burguesía y el aparato del Estado de Israel y EEUU tengan una postura homogénea. Por ejemplo, tras la derrota electoral de Trump y ante la delicada situación de Netanyahu, ambos han conspirado para llevar a cabo algún tipo de provocación contra Irán, un típico movimiento para desviar la atención en líneas chovinistas. Esa fue una de las causas del cese del secretario de Defensa estadounidense y motivó el desencuentro público de Arabia Saudí con Israel, tras filtrar el propio Netanyahu su participación en una reunión secreta con bin Salmán, en suelo saudí, el día antes del asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh.

El último capítulo de este gran juego ha sido el reconocimiento por parte de Trump de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y la adhesión de Marruecos a los Acuerdos de Abraham. Es evidente que la ruptura del alto el fuego por el Frente Polisario respondió a un movimiento de fondo orquestado no solo por Marruecos. Días antes, EEUU había firmado un nuevo acuerdo de colaboración militar con la dictadura alahuí para los próximos diez años, y poco después Emiratos Árabes, Bahrein y Jordania anunciaron la apertura de consulados en el Sáhara ocupado. Este movimiento en el Sáhara es un paso decisivo para blindar el control del imperialismo occidental sobre una zona geoestratégica clave y muy rica en materias primas.

Crisis política sin precedentes en Israel

Israel se enfrenta, el próximo 23 de marzo, a sus cuartas elecciones en menos de dos años. El principal baluarte del imperialismo en la región, construido a lo largo de décadas de opresión contra el pueblo palestino, impunidad y fundamentalismo religioso, se enfrenta a la crisis económica, social y política más profunda de su historia. En un proceso muy similar al que se ha desarrollado en EEUU con Trump, el equilibrio interno de la sociedad se ha roto impactando directamente en la legitimidad de las instituciones del Estado, ahora más cuestionadas que en ningún otro momento de la historia del país.

La gestión desastrosa de la pandemia y la grave crisis económica se han traducido en un incremento pavoroso del desempleo, que ha pasado del 4% al 21% en 2020. La figura de Netanyahu como cara visible de un régimen cada vez más reaccionario y corrupto es detestada por una nueva generación de jóvenes y trabajadores. Israel ha vivido las movilizaciones más amplias y extensas desde el movimiento de los indignados en 2011. Mientras el primer ministro israelí pensaba en cómo reconocer la derrota electoral de Trump, su mejor aliado, miles de manifestantes gritaban a la puerta de su residencia: “Hoy Trump, mañana Netanyahu”.

Al igual que Trump, encarna las tendencias bonapartistas y de extrema derecha surgidas de la crisis general del sistema, y muestra cómo estas desarrollan su propia dinámica. Sus maniobras para mantenerse en el cargo a toda costa están agudizando la crisis política y dibujando una polarización en líneas de clase nunca vista. Aunque un sector de la burguesía israelí lleva años intentando deshacerse de él, Netanyahu le ha hecho frente apoyándose en los sectores más reaccionarios del sionismo y de los colonos. Y va a seguir haciéndolo, como demuestra la autorización de 850 nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania pocos días antes de la toma de posesión de Biden. El primer ministro trata de mantener prietas sus filas, en un momento en que muchas encuestas otorgan la segunda posición a la coalición Yamina, también de extrema derecha y muy basada en los colonos.

Otro aspecto que revela la profundidad de la crisis política del régimen sionista es la incapacidad del sector de la burguesía opuesto a Netanyahu para encontrar una salida. Agrupado en la coalición Azul y Blanco, no ha conseguido derrotarlo después de tres elecciones en poco más de un año. Es más, se vio obligado a formar Gobierno con él, con el obvio resultado de salir peor parado de la experiencia: las encuestas le auguran una dura caída y el goteo de deserciones de la coalición es diario.

Las divisiones de la clase dominante israelí son un test de la crisis general del régimen. No les es posible gobernar como lo han hecho hasta ahora, porque la población no lo acepta. El descrédito de la política oficial, una crisis sin precedentes de la institucionalidad burguesa y el desplome de la economía auguran un nuevo estallido de la lucha de clases. En este proceso, el sionismo se ha dejado además importantes jirones.

Por un lado, muchos de los antiguos jefes de Estado Mayor del Ejército y de los servicios de inteligencia —históricamente piezas clave de los sucesivos Gobiernos como una forma de normalizar el militarismo del régimen, y muchos de los cuales todavía conservan sus escaños parlamentarios— están quemados políticamente, señalados por la furia de los manifestantes o desacreditados por participar en las tramas corruptas de Netanyahu. Por otro lado, un pilar del régimen sionista desde su fundación, el Partido Laborista, es un recuerdo del pasado, con una representación ridícula de tres diputados de un total de 120. Aunque muchos se lamenten de la “crisis de la izquierda” es precisamente al contrario: lo que está en crisis es el régimen en su conjunto, incluyendo a esa “izquierda” reformista y colaboracionista de los crímenes del sionismo.

En los últimos meses la acción directa de las masas israelís ha roto la demagogia y los prejuicios que ha utilizado la burguesía sionista durante décadas para desdibujar la lucha de clases y fomentar todo tipo de divisiones sectarias. Este ha sido el único factor que ha puesto contra las cuerdas a Netanyahu y no las maniobras parlamentarias burguesas, y ha mostrado también la fuerza potencial de la clase obrera y la juventud para derrocar el capitalismo y a un régimen extremadamente reaccionario y violento.

En cuanto a la ocupación de Palestina observamos la misma contradicción que recorre la lucha de clases en todo el mundo. La situación en Gaza y Cisjordania es peor que nunca, pero las políticas de Hamás y de la Autoridad Nacional Palestina (Fatah) han demostrado una incapacidad orgánica para liderar con éxito la lucha del pueblo palestino. Ahora, la crisis del Estado sionista revela que la única vía para acabar con la opresión de la población palestina, y asegurar su derecho a una vida digna sin las privaciones inhumanas que sufre, es derrocar el capitalismo en Israel. Una tarea que solo puede abordarse con éxito levantando una alternativa revolucionaria internacionalista, sobre la base de un programa marxista.

Irán, una potencia regional en crisis

EEUU se vio obligado a llegar a un acuerdo con Irán para poder controlar la situación en Iraq justo cuando arreciaba la ofensiva del Estado Islámico. Nacía así el pacto nuclear, un acuerdo al que también aspiraban desde hacía tiempo las potencias europeas para acceder al crudo iraní y lograr un recorte en los precios.

El alivio temporal del boicot occidental no impidió que las contradicciones de fondo se desarrollaran. El régimen de los mulás reforzó sus posiciones en la región —en Líbano, Siria o Iraq— pero su cuestionamiento interno no dejó de aumentar. Para sortear las dificultades domésticas se empleó en una represión despiadada, y recurrió al oxígeno militar y económico sobre el terreno de aliados como la Rusia de Putin y China.

El capitalismo iraní se encuentra en una situación desesperada, agravada por los efectos devastadores del coronavirus. La ruptura del acuerdo nuclear en 2018 por Trump y la batería de sanciones posteriores recrudecieron la crisis económica. La clase trabajadora se enfrenta a una crisis sin precedentes. Se estima que de los 82 millones de habitantes del país, cerca de 57 millones viven bajo el umbral de pobreza, a los que hay que sumar los millones de despedidos al calor de la pandemia, que sitúa la tasa de desempleo en el 37%. La inflación oficial se ha disparado a más del 40% desde marzo —la real es mucho mayor— y está siendo junto al impago de salarios el acicate de las huelgas obreras.

En noviembre de 2019 el régimen de los ayatolás se enfrentó a uno de los mayores levantamientos de su historia, al calor de los estallidos de Iraq y Líbano, protagonizado por las capas más oprimidas y jóvenes de la clase trabajadora. Solo pudieron controlar el desafío ejerciendo la máxima represión, con cientos de asesinados y miles de heridos y detenidos. Pero la lucha no se detuvo.

Desde comienzos de julio de 2020 se vivió la mayor oleada huelguística en 40 años, que dio comienzo en el sector petrolero. Las huelgas y manifestaciones se han mantenido y extendido hasta que en octubre se produjo el pico más importante desde la revolución de 1979, afectando a todos los sectores de la economía: agroindustria, sector de petróleo y gas, ferrocarriles, municipios, agricultores... A comienzos de ese mes, los trabajadores del petróleo y el gas organizaron la huelga más impresionante desde 1953, agrupando a más de 25.000 trabajadores en todo Irán. El pasado 25 de noviembre estallaron otras cinco nuevas huelgas en el sector petrolero, exigiendo los salarios impagados y que el Gobierno cumpliera sus promesas.

A pesar de la brutal represión amplias secciones de la clase trabajadora se están radicalizando, un reflejo evidente de las debilidades del régimen criminal de los ayatolás. Otra cara de estas debilidades son las divisiones cada vez mayores en la élite dirigente, entre los llamados “reformistas”, encabezados por el presidente Rohaní, el aparato religioso ultraconservador y los sectores vinculados al aparato militar, una sección muy importante de la burguesía iraní que se calcula controla un 30% de la economía.

Las elecciones legislativas de febrero de 2020 ya indicaban una tendencia: con una participación del 43% —la más baja desde 1979— los “reformistas” solo alcanzaron 19 escaños de 290. Toda la demagogia reformista de Rohaní ha quedado desenmascarada por los ataques a las condiciones de vida de la clase obrera, la corrupción, la gestión de la pandemia y la represión, que ha aplicado sin el menor titubeo. En junio de 2021 serán las elecciones a la presidencia. No solo está prácticamente descartada la victoria de ningún “reformista”, por primera vez podría alcanzar la presidencia un militar proveniente de los Guardianes de la Revolución.

Con relación al “enemigo americano”, la victoria de Biden y sus declaraciones sobre un posible regreso al pacto nuclear vuelven a dejar en evidencia toda la palabrería hueca de los ayatolás sobre el “imperialismo”. No solo Rohaní, también el líder supremo Jamenei ha sido explícito sobre la posibilidad de sentarse de nuevo a la mesa sin condiciones y firmar de manera inmediata un nuevo acuerdo.

El régimen iraní está muy tocado y preocupado por un estallido social decisivo. Por eso buscan desesperadamente un atenuante de la catastrófica crisis del país. Su prioridad es la retirada de las sanciones, llegar a un entendimiento con el imperialismo que le dé un respiro para hacer frente a la situación interna y volver a hacer negocios con tranquilidad. Sus éxitos militares en la guerra de Siria no pueden ocultar la dimensión y la naturaleza crítica del problema al que se enfrentan.

Las aspiraciones imperialistas de Erdogan

Turquía y su presidente ilustran a la perfección los rasgos de la situación actual en la región. La política exterior turca es cada vez más agresiva. Sus acuerdos comerciales y militares, junto a la expansión de sus bases e intervenciones armadas, se multiplican desde Pakistán hasta África, entrando en conflicto con numerosas potencias imperialistas anteriormente aliadas como Francia o incluso EEUU, o con poderes regionales como Arabia Saudí y EAU, con quienes está disputando la hegemonía en el bloque suní.

Erdogan ha sabido explotar con éxito y habilidad las contradicciones del bloque occidental: en Siria, con el pueblo kurdo, ante la crisis de los refugiados o en la pugna por los recursos gasísticos del Mediterráneo. Apoyándose en unos contra otros en función del momento, ha actuado como gendarme de intereses cambiantes con el fin de perpetuarse en el poder y hacer de oro a los capitalistas y al sector del aparato militar y estatal que le apoya.

La profundización del carácter bonapartista del régimen de Erdogan responde a una multiplicidad de factores, pero esencialmente a la profunda crisis económica que sufre Turquía y al recrudecimiento de la lucha de clases. El covid-19 empeoró dramáticamente la situación. El único as que le queda en la manga a este aprendiz de Bonaparte es explotar aún más el chovinismo gran turco, buscando “éxitos” en el exterior que puedan distraer la atención de los gravísimos problemas de la sociedad turca, golpeada por la crisis y un aumento brutal del paro —que algunos analistas sitúan ya en más del 30%—.

Para evitar una escalada de contestación interna, el presidente abrió el grifo del crédito con la idea exótica de que contribuiría a contener la inflación. Los préstamos han aumentado un 40% desde finales de 2019 y la inflación ha alcanzado el 12%. La lira turca ha perdido el 30% de su valor frente al dólar en 2020 y el Banco Central ha dilapidado más de 100.000 millones de dólares en pocos meses intentando sostenerla.

En noviembre dio un nuevo giro, cesó al ministro de Economía —su propio yerno— y “reorientó” la política económica. Consiguió detener parcialmente el desplome de la lira y recuperar algunas inversiones a corto plazo, atraídas por tipos de interés más beneficiosos y salarios muy bajos. Pero esto no cambia en absoluto la situación general de la economía turca, ni mucho menos la realidad cotidiana de las masas. Todas las contradicciones que introduce en la situación se expresarán más pronto que tarde en la lucha de clases en la calle, como ya ocurrió en las últimas elecciones, cuando Erdogan registró su mayor derrota en 20 años.

Erdogan se está preparando para la llegada de Biden, igual que lo están haciendo bin Salman y bin Nayed, o Netanyahu a su manera. La salida de Trump afecta a todos ellos y tienen que establecer las condiciones en que seguirán desarrollando su gran juego, ahora con otro sector del imperialismo estadounidense que, en lo esencial, mantendrá un rumbo similar en política exterior: nada de intervenciones militares directas, pero resistir a toda costa al imperialismo chino y su expansión en el marco de la crisis más salvaje del capitalismo mundial en noventa años. No es de esperar, por tanto, cambios sustanciales en unas relaciones internacionales caóticas.

Erdogan ha rebajado la tensión con Arabia Saudí y con la Unión Europea (UE) y ha lanzado una serie de guiños a Israel. En este último caso, de momento no ha encontrado mucho más que un acuse de recibo. Netanyahu ha invertido muchos esfuerzos en sus alianzas —con Emiratos pero también con Grecia, Chipre, Egipto, Italia y Jordania por la cuestión del gas del Mediterráneo Oriental— y no tiene prisa en dar ningún regalo a Erdogan.

La cuestión es hasta dónde se pueden fiar unos de otros. Erdogan guarda bien en la memoria el golpe de Estado de julio de 2016, en el que a uno u otro nivel estuvo implicado el Gobierno de EEUU con Biden de vicepresidente. Desde ese momento, los desafíos, provocaciones y maniobras hacia sus supuestos aliados imperialistas occidentales fueron en progresión geométrica.

El otro rasgo definitorio de la actuación de Erdogan es la relación que mantiene con la Rusia de Putin, cuyo último jalón ha sido la guerra de Nagorno Karabaj, donde Turquía ha respaldado y empujado a la guerra a Azerbaiyán frente a Armenia, desafiando a Rusia en su patio trasero. La victoria azerí ha dado alas a Erdogan, igual que ocurrió antes en Siria y Libia. Sin embargo, como ya ocurrió en estos dos escenarios, Putin ha sacado más rédito: ha aparecido como el garante del alto el fuego tras la derrota armenia colocando tropas rusas donde no las había, incluido territorio azerí, y ha establecido las relaciones con la banda capitalista corrupta gobernante en Azerbaiyán, con quien quiere seguir haciendo buenos negocios.

Erdogan utiliza a Rusia como contrapeso en sus tensas relaciones con Occidente, como ha quedado claro en su intervención militar en Siria, y de las que ha sacado ventaja para lanzar una ofensiva brutal sobre las milicias kurdas. Erdogan y Putin no son aliados, sino más bien socios de conveniencia, y eso no impide que Moscú y Ankara rivalicen en casi todas partes: Siria, Libia y ahora el Cáucaso; pero también en Sudán, el Mediterráneo o Ucrania, donde últimamente ha puesto sus ojos Erdogan.

Los lazos económicos, históricos, culturales, etc. de Turquía se inclinan mucho más hacia Europa que hacia Rusia. Por su parte, con su asociación con Erdogan, Putin ha introducido un elemento importante de inestabilidad en la OTAN, y quiere seguir profundizándolo. Todo apunta a que Putin y Erdogan seguirán manteniendo un equilibrio como hasta ahora, aunque sea frágil. Putin necesita a Turquía en el control de la última provincia siria en manos de las milicias yihadistas y a Erdogan no le quedan muchos aliados. Por otro lado, Putin también navega entre muchos frentes en una situación muy volátil: está manteniendo el control en Bielorrusia pero lo está perdiendo en Kirguistán y Moldavia, donde han fracasado los candidatos pro Moscú. Todo esto en el contexto de una economía rusa que está siendo golpeada por la caída de los precios del petróleo y por los efectos de la pandemia.

El segundo acto de la revolución árabe

Se cumple ahora el décimo aniversario de la Primavera Árabe, el imponente movimiento revolucionario que recorrió un país tras otro derribando dictaduras con décadas de existencia. En los últimos dos años el hilo se ha vuelto a reatar con levantamientos en Sudán, Argelia, Iraq y Líbano, y movimientos sociales muy importantes en Irán e Israel, en los que hemos visto cómo se han expresado cambios profundos en la conciencia de las masas.

El movimiento de masas en Iraq y en Líbano puso en jaque de la noche a la mañana a sus corruptos regímenes y a décadas de división sectaria azuzada por el imperialismo y la oligarquía. Lo hizo con los métodos clásicos de la clase obrera —huelgas generales, asambleas, manifestaciones masivas…— y con una determinación ejemplar.

En Líbano las masas han derribado dos Gobiernos en diez meses y dieron una respuesta contundente a la explosión del puerto de Beirut en medio de la pandemia. En Iraq el levantamiento fue seguido de una resistencia heroica de las masas —con más de 600 asesinados y más de 25.000 heridos—, con su maravillosa juventud a la vanguardia. En Sudán, aunque la burguesía y el imperialismo han podido descarrilar el movimiento con la colaboración de su dirección reformista, no está dicha la última palabra.

Este nuevo acto de la revolución ha puesto de manifiesto la marginación del integrismo, y este es un punto importante. El imperialismo se ha enfrentado al yihadismo a su manera: cuando después de dejarle hacer se le ha ido de las manos, ha arrasado ciudades enteras y asesinado a miles de inocentes para “liberarlos” (Mosul, Raqa, Faluya, Ramadi…). Ahora las masas lo han hecho a su manera, apuntando al régimen social en que se sustenta el fundamentalismo.

Aunque la llegada de la pandemia haya paralizado en gran medida las movilizaciones, los factores que alumbraron los levantamientos sociales se mantienen y se han profundizado. El capitalismo en todo Oriente Medio se encuentra en una situación desesperada, a lo que se suman los efectos devastadores del coronavirus.

Así podemos ver cómo, incluso en países arrasados por la guerra, en el momento en que hay un mínimo respiro la lucha de clases emerge. En los últimos meses se ha podido comprobar en Siria, en Libia —en ambas “capitales”, Trípoli y Bengasi— y en Yemen, donde se han desarrollado manifestaciones contra las penosas condiciones de vida. O en el Kurdistán iraquí, donde a principios de diciembre se desencadenaron una serie de protestas sociales muy similares a las de toda la región: contra el impago de salarios, contra la corrupción y el deterioro del nivel de vida. De manera también similar, las manifestaciones eran nutridas por la juventud obrera y desempleada, que no se arredró a pesar de una dura represión que causó al menos nueve muertos y decenas de heridos y detenidos.

En Oriente Medio vemos una característica común a otros procesos que se están desarrollando en el mundo: las masas ponen contra las cuerdas al orden burgués pero no logran imponerse; a la vez, la clase dominante es incapaz de asestar un golpe decisivo al movimiento. Hay un elemento clave para que esta situación se mantenga en el tiempo: la ausencia de una dirección revolucionaria. Cuanto más tarde en construirse más margen de maniobra tendrán los adversarios de la revolución para descarrilarla.

A pesar de su debilidad objetiva y sus divisiones, el campo burgués y el imperialismo sí tienen una dirección y una estrategia basada en la experiencia histórica. Las masas en lucha deben conquistar esta dirección todavía. Hay que construir partidos revolucionarios de masas armados con el programa del marxismo y del internacionalismo, capaces de ofrecer clara y consecuentemente un camino para la toma del poder y el derrocamiento del capitalismo.

Un triunfo en cualquier país de la zona tendría un efecto formidable en toda la región, unificando la lucha de los oprimidos bajo la bandera roja de la Federación Socialista de Oriente Medio.